位置 台中

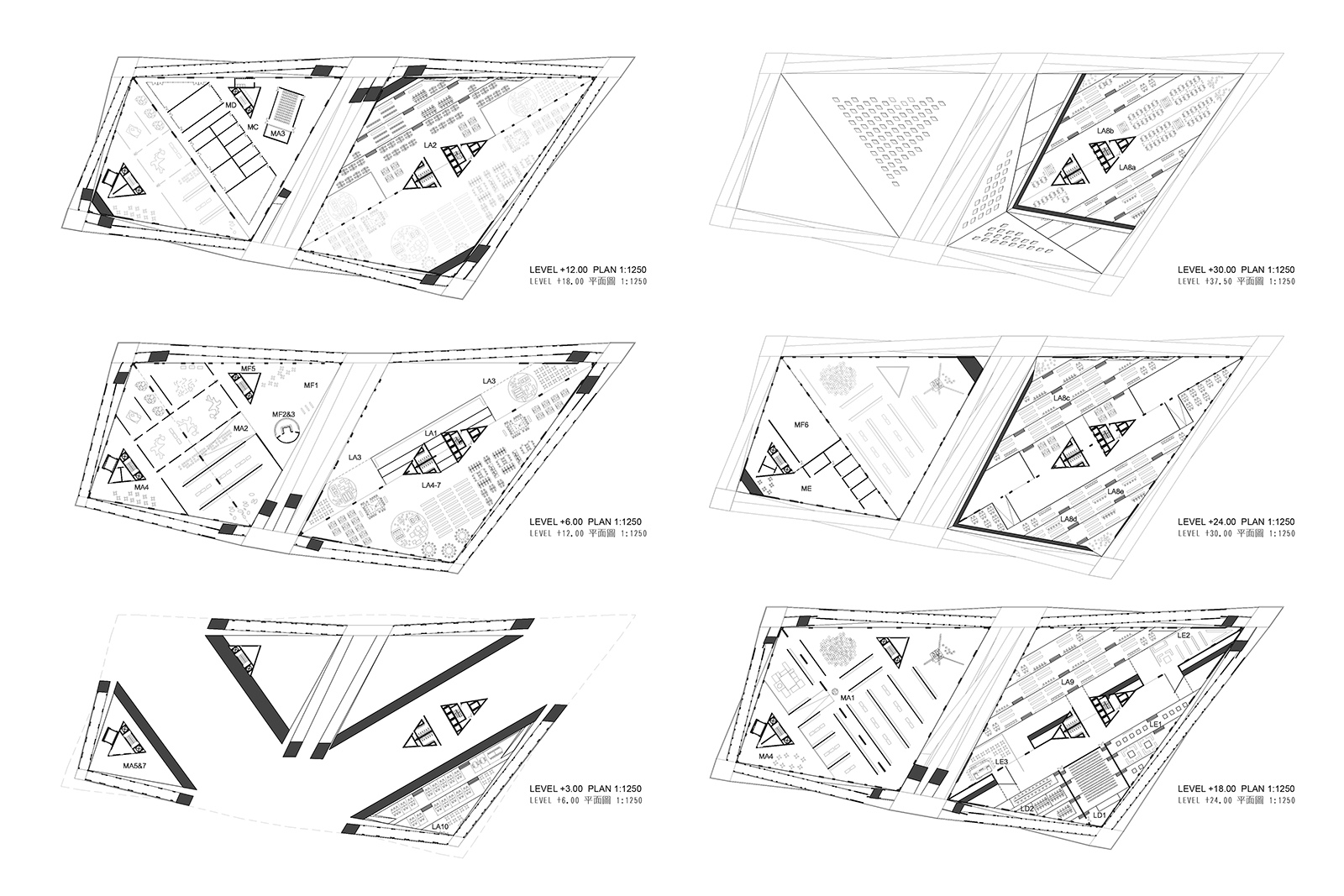

基地面积 26000平方米

建筑面积 62720平方米

现况 设计比赛

建筑设计师 构诗建筑

合作人员 Gilles Chan, Kuo Jze Yi, Cindy Chen

设计挑战

本项目的任务书明确指出了台中市的发展目标:打造 『世界的大台中』,将其发展成为台湾第三大都会区,而其城市特色必须有异于台北和高雄,以文化、艺术作为城市发展的重要轴心。

在这个整体规划发展理念中,台中城市文化馆的两大核心建筑元素:市立图书馆和市立美术博物馆将担任重要角色,促进台中市的文化艺术发展并强化其城市形象。我们认为一个具前瞻性、创新性、多元性、灵活性及可持续性的建筑设计是至关重要的。

全新的文化建筑原型:“博物–图书”馆

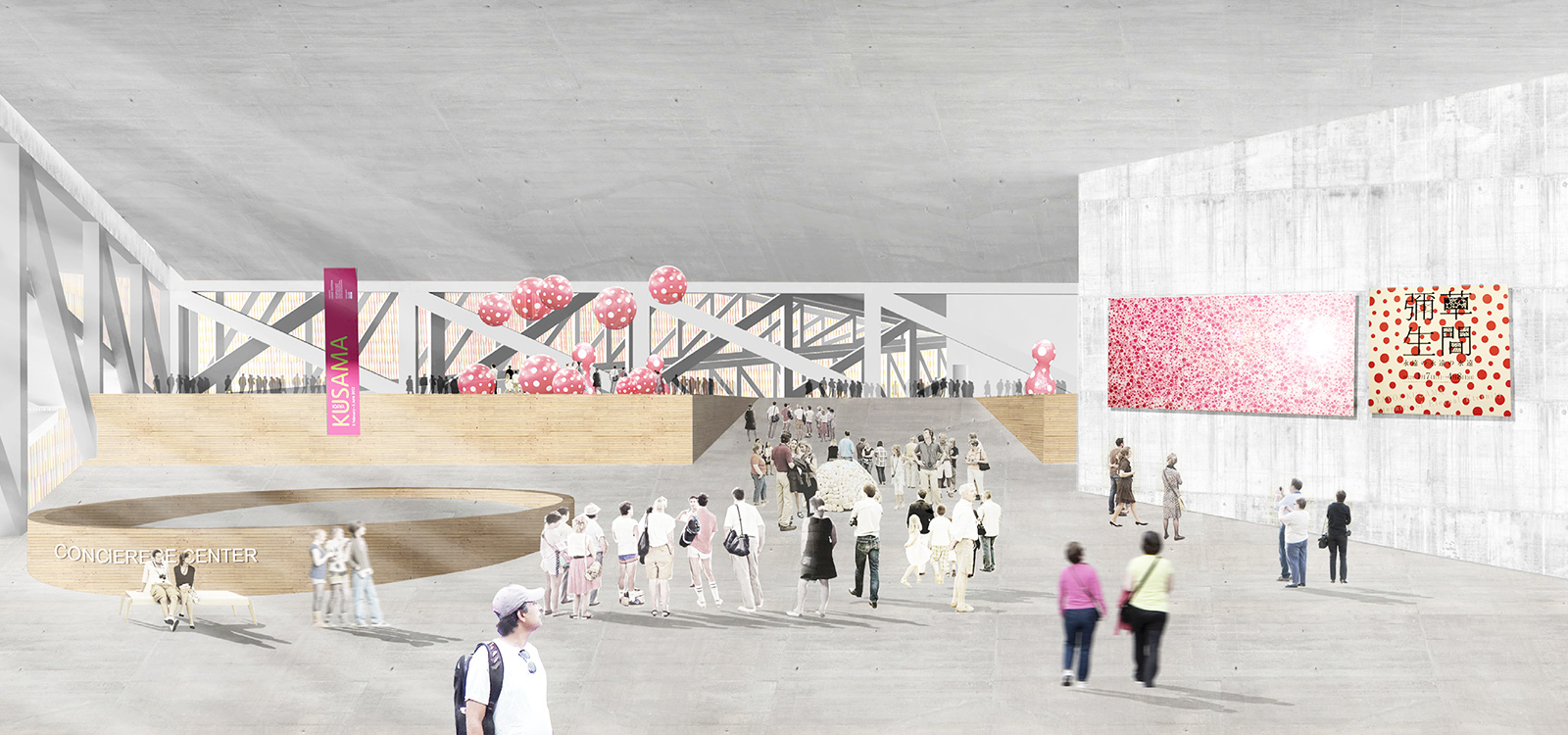

本项目将图书馆和美术博物馆置于同一基地,除了各自肩负阅览、展示、导览的基本公共服务功能,和阅读推广、艺术发展、文物研究的使命,我们认为在当代文化语境下,这两种文化建筑存在着更密切互利的关联。我们计划发展一个全新的文化建筑原型,把两个文化建筑作为一个综合体进行设计 – 这个项目不是“博物馆 + 图书馆”,而是“博物 – 图书”馆。

在世界各地有众多把数个文化建筑并置的先例,但都是把各个建筑作为独立单一的个体进行设计。我们认为本项目最大的潜力就是把两个文化建筑作为一个综合体进行设计。事实上,当代博物馆和图书馆的功能和使命都远远超越了传统的框框。当代博物馆在展示收藏品之余,更强调对艺术文化的推广、教育,让人在强烈的参与性与互动性当中达成知识的获得,换言之,博物馆像图书馆一样,是知识的储存库与诱发地。另一方面,随着电子媒介的快速发展,当代图书馆的角色发生剧变,电子书籍日趋普及,实体藏书的数量逐渐减少。但我们深信实体藏书不会失去其价值,甚至可以设想更广泛地将其作为收藏展示的用途。换言之, 图书馆是图书的博物馆。

因应这些密不可分的联系,我们认为可通过建筑设计以及联合营运策略将图书馆和美术博物馆融为一体,在功能上可互换、共享,在使用流线上可相互顺畅贯通,在空间体验上产生同时身处两馆的丰富复合感受。

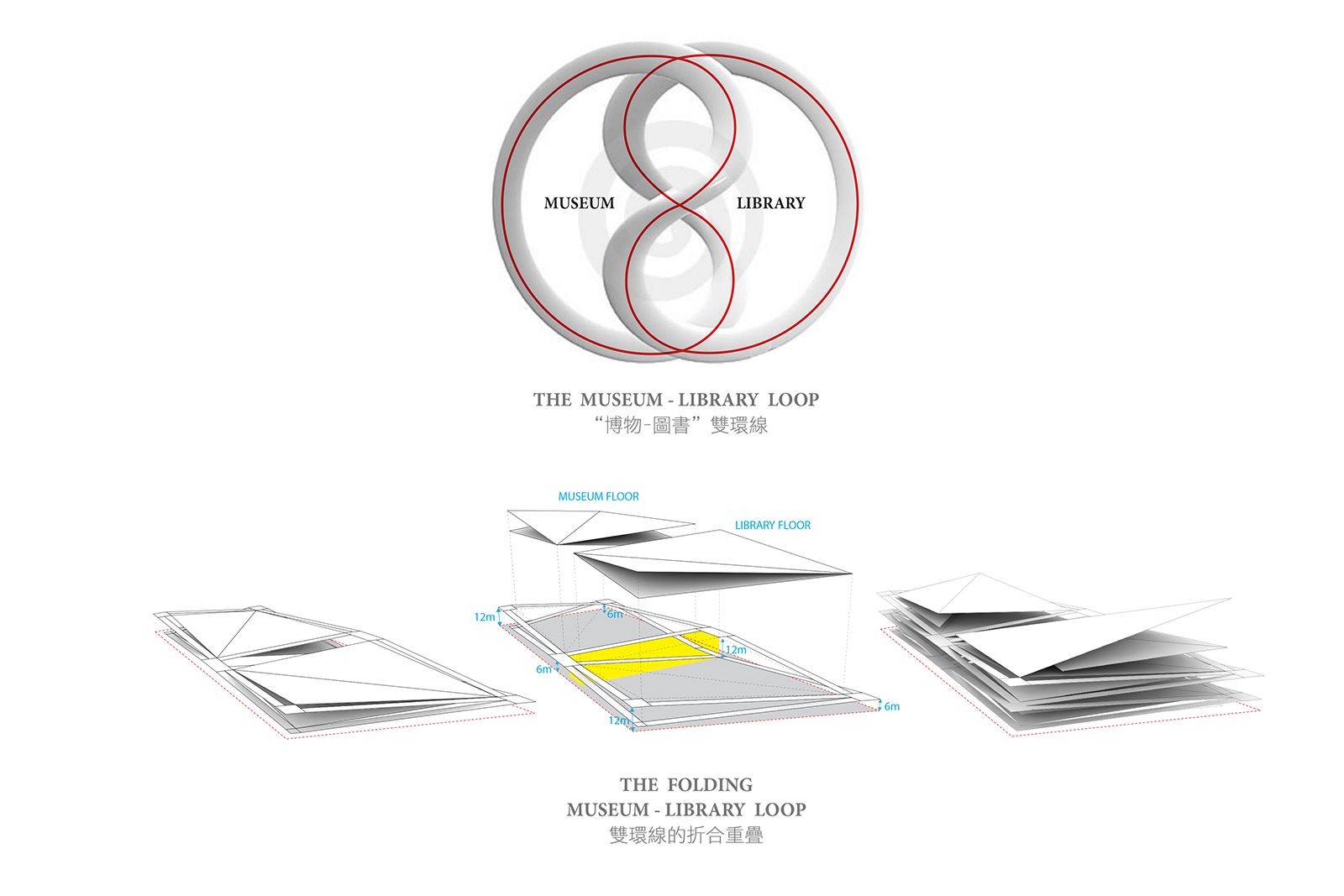

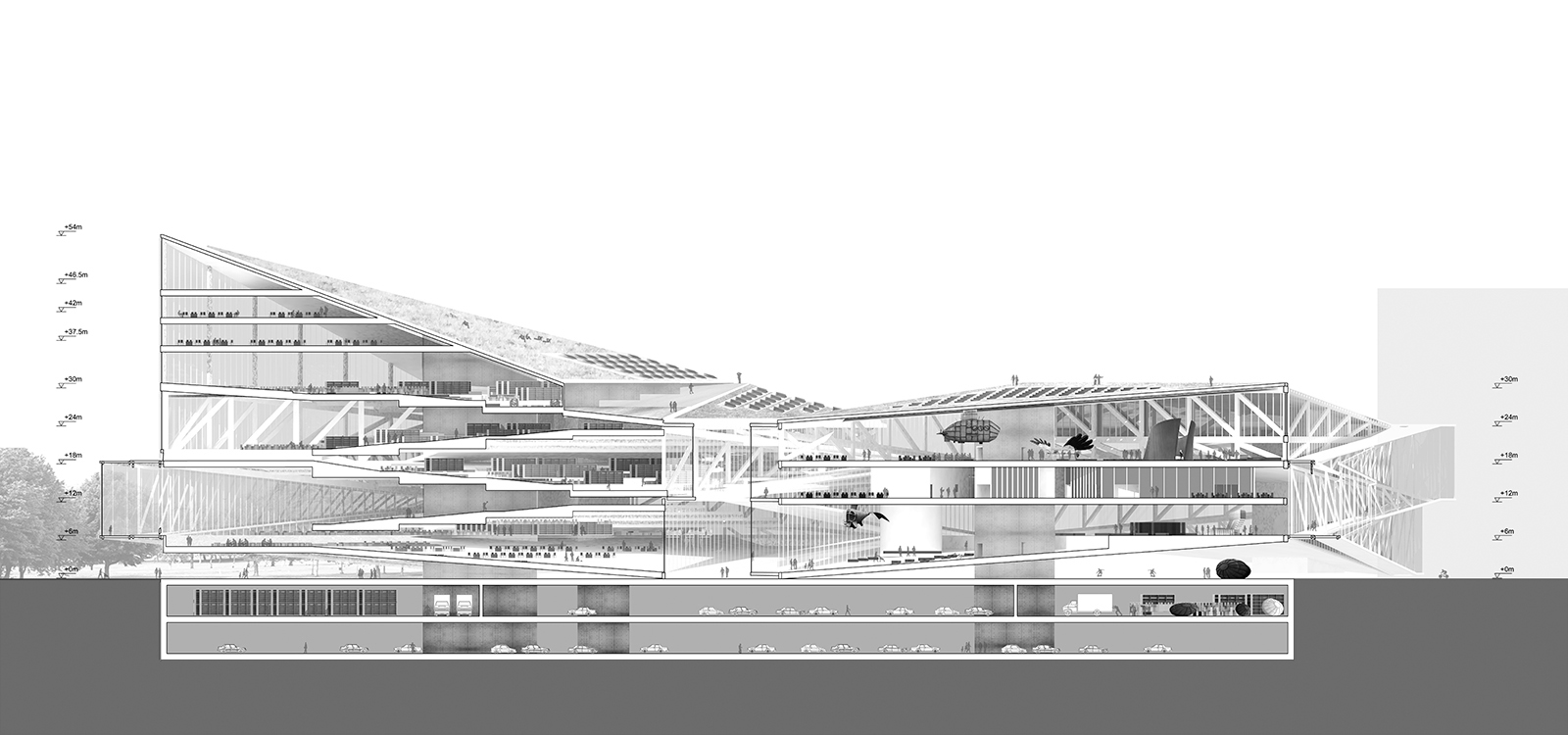

“博物–图书”双环线

本设计的抽象模型是一个“博物-图书”互扣的双环,旨在形成一个环状路线体系,让人分别在两馆内的各个楼层可流畅穿梭之余,更可随时到达另外一个馆当中。“博物-图书”双环线并非是单单在平面上的互扣,而是在三维空间中交叠形成的。本设计打破传统多层建筑重叠楼层的传统格局,通过楼面的折叠形成一个流畅贯通各个功能空间的流线系统。“博物-图书”互扣的环线就在折合重叠的楼板体系中形成。人在此体系中穿梭时,楼层的概念变得模糊,各种空间之间的过渡在不自觉中完成,每次前进方向改变时,都同时有上升和下降的坡度连接其它空间。

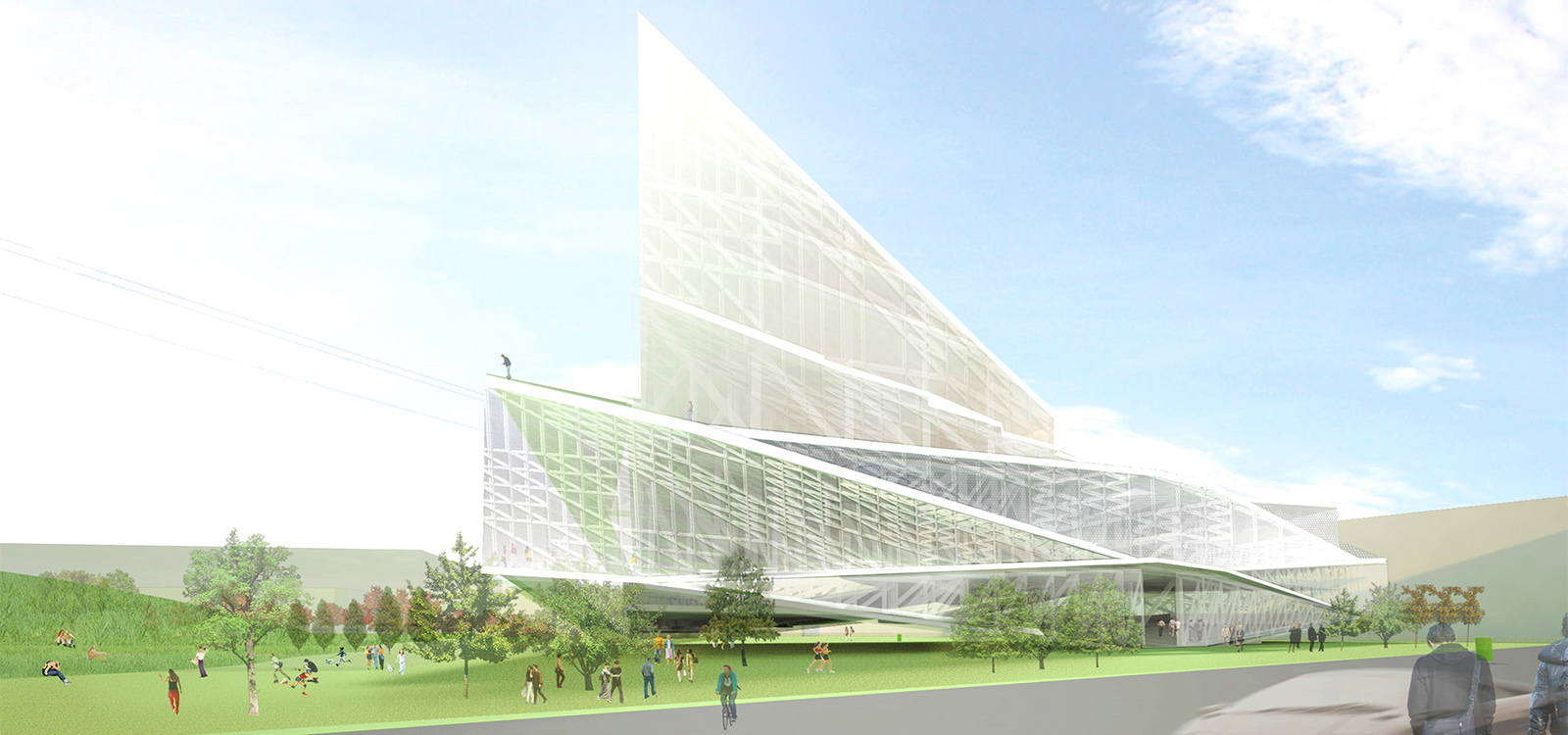

地景的延续

折叠的“博物-图书”环线不单在各个单一馆区内、和两馆之间流畅穿梭,更和水南经贸园区的绿化环境融为一体。楼板在首层的折叠形成具特色的半室外广场空间,不但提供了任务书要求的视觉通廊、在多个方向顺畅地连接清翠园、会议中心及园道,鼓励行人穿梭,更为两馆的共同主入口提供充足的空间。而且折叠的楼板与清翠园区的绿地连接,将园区行人直接引上屋面的特色花园 – 整个建筑作为地景的延续而存在。

双环线的分合

“博物-图书”双环线既合亦分,在双环交叠的部分有多个层次的坡度接合,但同时分开形成一个室外的中空,为两馆的共同主入口带来充足自然光之余,亦进一步强化视觉通廊的通透性。这种既合亦分的状态一方面强调了两馆在功能、形式上的融合,另一方面亦含蓄地揭示了两馆各自的存在。